クマノミ卵の観察記録

目次

はじめに

観察の基本情報

海での観察記録

カメラ設定

ダイバーによる悪影響

あとがき

はじめに

僕の住んでる沖縄本島の海では水温が上がり始める4月頃から水温が下がり始める12月頃までの期間、クマノミがお家にしているイソギンチャク下の岩に目を向けるとオレンジ色だったり、真っ赤だったり、キラキラしてる「クマノミの卵」をよく見かけます。

よく見る光景なのでクマノミの卵を見たい!ってピンポイントなリクエストされる事は稀なのですが、稚魚が産まれ瞬間の「ハッチアウト」のシーンは見たいって人は多い印象。

それなら需要がありそうなハッチアウトの勉強を今年はやり直してみようかと近所の海を見渡してみたら、いいタイミングで今年は近所にいっぱい卵を産んでくれそうな大きなクマノミがいるんじゃないですか!

2017年頃にハッチアウトを見たい&撮りたくてクマノミの卵を追いかけていた時期がありましたが、その時はハッチアウトの瞬間を見る為にどうすればいいのかばかり考えて狙っていたけど、あれから時間が経ち自分の知識や撮影器材も変わり船まで使えるようにパワーアップした今。

ハッチアウトを狙うのがメインだけど、それだけじゃ面白くないのでいい機会だしじっくりとクマノミの卵の産卵~ハッチアウトまで経過を観察してみる事にしました。

観察記録をまとめたのは自分のデータ整理の為だけど、クマノミの卵観察に興味があるダイバーのヒントになれば嬉しいなって思ってもいます。

ぐだぐだ書いてますが写真多めなので最後まで読んでもらえたら幸いです。

anemonefish hatching

観察の基本情報

観察した個体

観察:上写真のクマノミの卵

場所:沖縄本島本部町近海

水深:15m

水深:22℃

期間:2025年4月17日~28日

沖縄には他にもクマノミは5種いますが、個体数、卵の量、産卵場所、ハッチアウト観察、など条件を考えるとザ・クマノミが最も観察には向いてます。

観察する期間

一般的にクマノミの産卵~ハッチアウトまでの期間は8~14日間程度と言われています。

人間の赤ちゃんが産まれてくるまでの期間が約10ヶ月と考えたらあまりにも早すぎる。

自分が観察しようと思った理由の1つにこの産卵からハッチアウトまでの時間が短い事にあります。 これなら飽きっぽい人間でも一回りなら集中力続きそう(笑)

8~14日間のブレに関しては水温が高い夏ほどハッチアウトまでの期間が短くなり、それとは逆に春など水温が低い時は期間が長くなるようです。これは自分では全く観察してないのでネットの情報ですけどね。

狙い目

「大潮」の周期が基本らしい。

大潮は1ヵ月に2回の約2週間。って事は2週間は14日なのでクマノミの卵の成長期間ともちょうど一致します。 その為、基本的な流れは大潮時に産卵して次の大潮時に孵化すると言うサイクルを繰り返します。

今回,観察した卵もこれにばっちりハマっていたので狙い目としてはいいでしょう。 しかし潮周りはあくまでも参考程度に。

産卵する期間中は産卵→孵化→産卵を繰り返しますが早い時は孵化した次の日の昼に産卵する個体もいます。 そうなるとその期間が14日より早ければ早いほど産卵の周期と潮周りの周期はズレてきます。

なので「大潮」は参考程度にして、観察で大切なのは可能性を増やす為に、1つでも多く観察出来る卵を複数確保しておく事と、こまめに観察に行く事です。

産卵する時間!

産卵:12時~14時くらい

クマノミの卵の話になるとハッチアウトの話題は出ますが産卵してるとこって見た事あります? 意外と見てる人少ないんじゃないでしょうか?

それって実は時間帯がポイントで産卵は12~14時頃におこなわれる事が多いんですが、その時間ってちょうどランチタイムと重なるので皆さんがお昼ごはんを食べてる時間帯に産卵してるクマノミが多いんです。

ちなみに産卵がスタートしてから終わるまでの時間はすっごい長くて産み終わるまで60分オーバーなんて事もあり、自分は何度もエアーが持たずに産卵終了前に泣く泣くエギジットした経験があります。

ハッチアウトする時間!

まずは「日没」の時間を目安にする。

そして大切なのは日没の時間にハッチアウトするのではなく、日没から何分後にハッチアウトするのが重要。

自分の経験では日没時間から30分後の水中ライトの灯り無しではクマノミの姿が見えなくなる程暗くなってからがハッチアウトのチャンス。

用語

生物観察で使う言葉がムズい…

ハッチアウト

卵から稚魚が出てくるタイミングをダイバーはハッチアウトと言います。 孵化と意味は同じなはず。

栄養袋

稚魚のお腹にあるオレンジ色の部分を栄養袋と言います。

同じ意味で臍嚢、卵のう、ヨークサックなど呼び方はいろいろとありますが、自分は「えいようぶくろ」がしっくりきます。

egg observation

海での観察記録

0日目/4月16日

1日目/4月18日

2日目/4月19日

4日目/4月21日

6日目/4月23日

8日目/4月25日

10日目/4月27日

11日目/4月28日

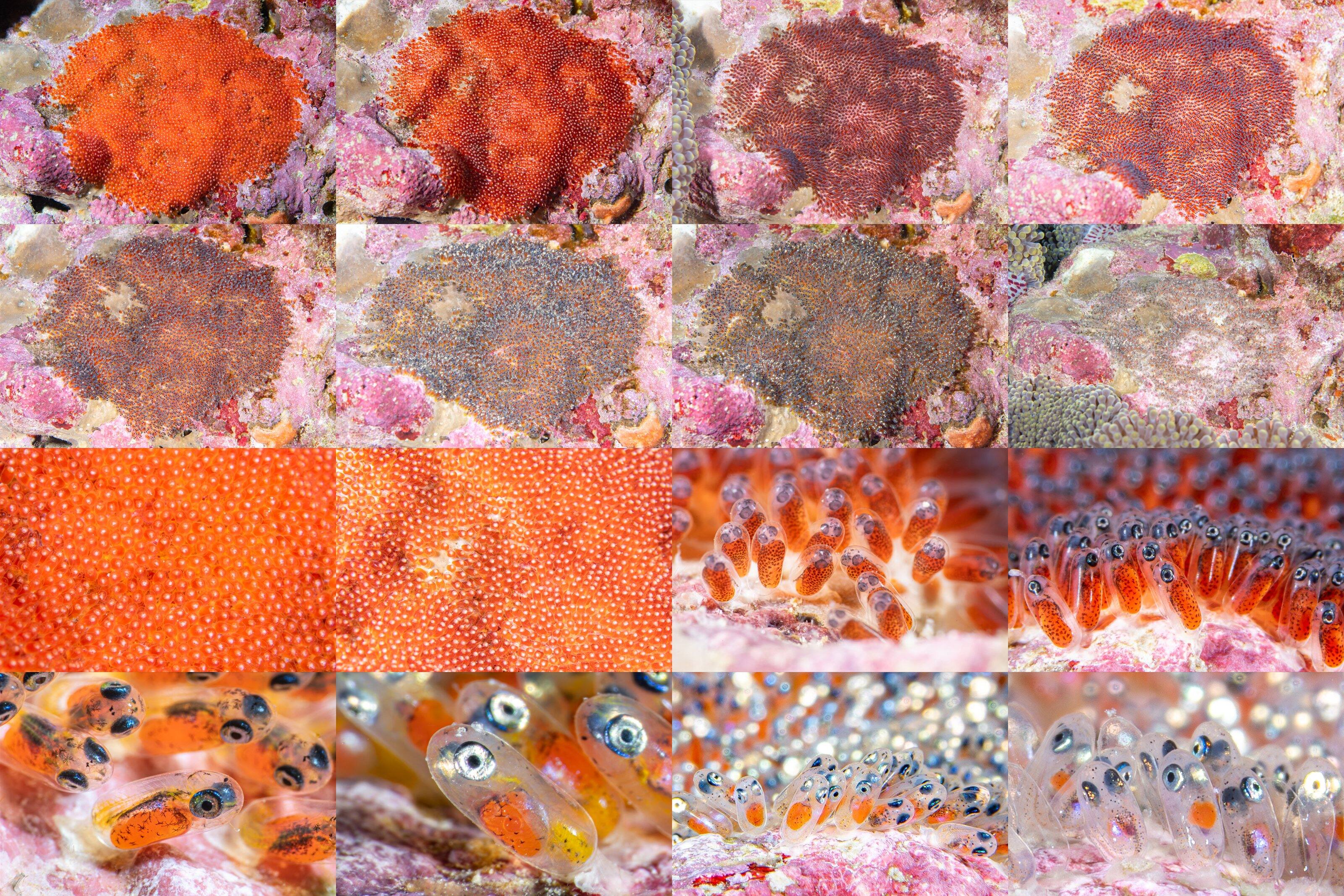

産卵前の0日目~ハッチアウトまでの12日目までの記録

観察に行った時間帯は15時~20時くらい

1日目

4月16日にイソギンチャク近くの岩場に卵が無い事を確認してから2日後の18日の15時頃に確認にいくと産みたての卵を発見。 産卵してる現場は見てないけど状況を見ると産卵したのは17日か18日の正午ごろだと思うので、生態観察の場合は早めに産卵したと予想しておいた方が何かと都合がいいので今回は1日目を4月17日とする事にしました。

産みたての卵は透明感のある鮮やかなオレンジ色って感じで、先端が白くみえる。

2日目/4月19日

昨日と比べると少し透明感がなくなり、卵の中オレンジ色がぎゅっと締まった感じに見える。先端はまだ白い。

卵を真横から見ると中身が締まったからか卵カプセルの先端に空白が目立つ。

※別場所の卵ですが産卵から2~3日のもの。

写真で見ると先端の白い部分は卵カプセルの先っちょが白くなってるんじゃなくて、オレンジ色の中身の先端が白くなってるのがよく分かります。

今まで何となく見てたけど意識して観察するとこんなとこまで見えてきて楽しいね。

4日目/4月21日

色がだいぶ赤黒くなってきたので、もうオレンジ色って思う人はいないはず。そして先端の白色はもう見当たりません。

そして、この頃からよ~く見ると稚魚の体が出来てきてるのが分かります。

でもまだ目は薄い黒って感じかな。

6日目/4月23日

ここまで来ると卵カプセルの中で稚魚の体が出来始めてるの分かります。写真を撮って確認すれば目がしっかり出来てるのがよく分かる。

だけど目はまだ完成してなくて白い部分が少ないので遠目からみたり写真で撮っても白くキラキラしてる感じはあまりないね。

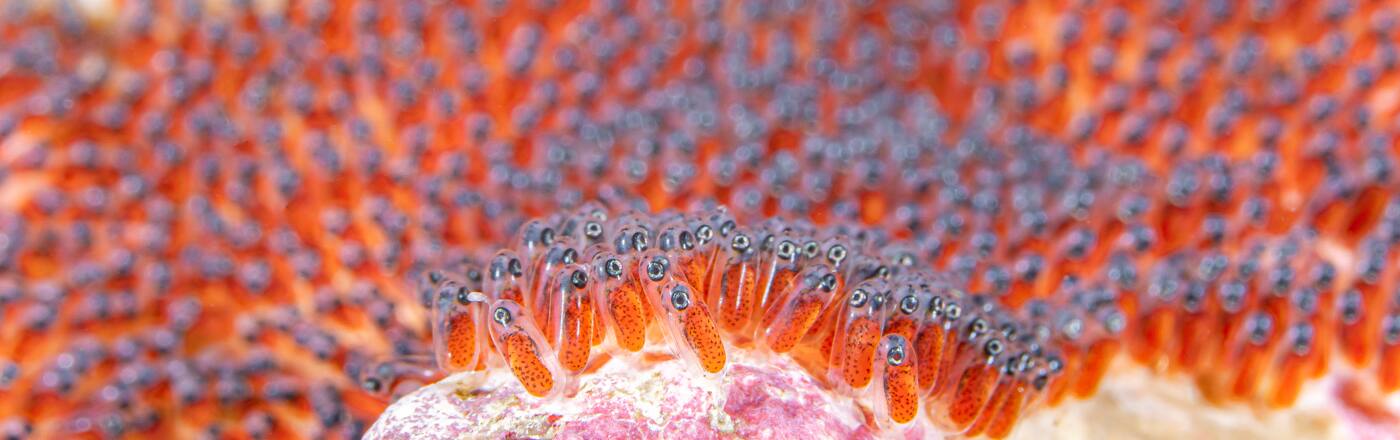

8日目/4月25日

目が白くキラキラと光って見えるようになり、遠目から見た時の卵塊のイメージも最初と比べたら別物に見える。

この頃になると透明だった体に薄っすらと黄色が入り、栄養袋が少し小さくなってきた気がする。

写真で撮ると目や背骨も見えています。

10日目/4月27日

この日からざわざわ…

遠目から見ても白いキラキラがよく分かる卵塊で、ここまでくるといつハッチアウトしてもいいように見えてきます。

この日は同じタイミングで産卵を確認した別場所の卵が無くなってる事を確認したので、え、早くない?まだ10日目なのにあの状況でハッチアウトしたの?なんて事があったので、ここも今夜ハッチアウトの可能性があるなら確認しておかないといけないと思いナイトダイビングする事にしました。

赤ライト

水中が暗くなる夕方から夜は親クマノミにストレスを与えないように赤く光るライトを使用しています。

親クマノミにストレスを与え過ぎると卵に「産まれて!」と言う合図を送らなくなるのか?ハッチアウトの時間がズレてしまい見れなかった事も過去にはあるので、ハッチアウトの瞬間を見れる確立を上げる為にも出来るだけ赤ライト使いましょう。

僕はダイソーで売ってる赤い下敷きを買ってきて普通のライトに付けて光を赤くしてるだけなので、簡単に真似する事は出来ると思います。

10日目にもなると目もくっきりして体も黄色くなってるとこが多くなり栄養袋も小さくなってきました。

でも、まだ栄養袋がハッチアウトする時よりは大きい気がするので、この状態で産まれるのか?なんて思いながらも20時30分まで観察してみたけどこの日はハッチアウトする事はありませんでした…

ハッチアウトを見れなかったのは残念だけど、これで産まれていたら栄養袋の現状を見てからハッチアウトするかを判断するのが難しくなるので少しホッともしたような気もします…

この日は4時起きで辺戸岬ドーム行った後だったので夜はさすがに眠かった…(´;ω;`)

11日目/4月28日/AM

2日前に同じタイミングで産卵した別場所の卵が無くなり、観察してる卵は昨晩ハッチアウトしなかったので午前中に確認に行ってみたらまだ無事に残っててくれた~良かった~

自分が見た感じではまだ栄養袋も大きくはっきり見えているし水温もまだ22℃なのでハッチアウトは明日以降なんじゃない?って思っている。

11日目/4月28日/PM

昨晩も明日も海は穏やかな予報なんだけど、今晩だけピンポイントで北風/波高2mのシケシケとなり昼間でもこのポイントに船出したくないくらいの残念な海況ですが、今夜サボってハッチアウトしてしまっていたら後悔が残るので船が沈まないか心配だったけどナイトダイビングに向かいました。

4月27日の夜

4月28日の夜

船のアンカーが切れないかな?波かぶって水入ってこないかな?とか船の心配しながら潜ってみたら卵の色が午前中と全く違う事にビックリ!

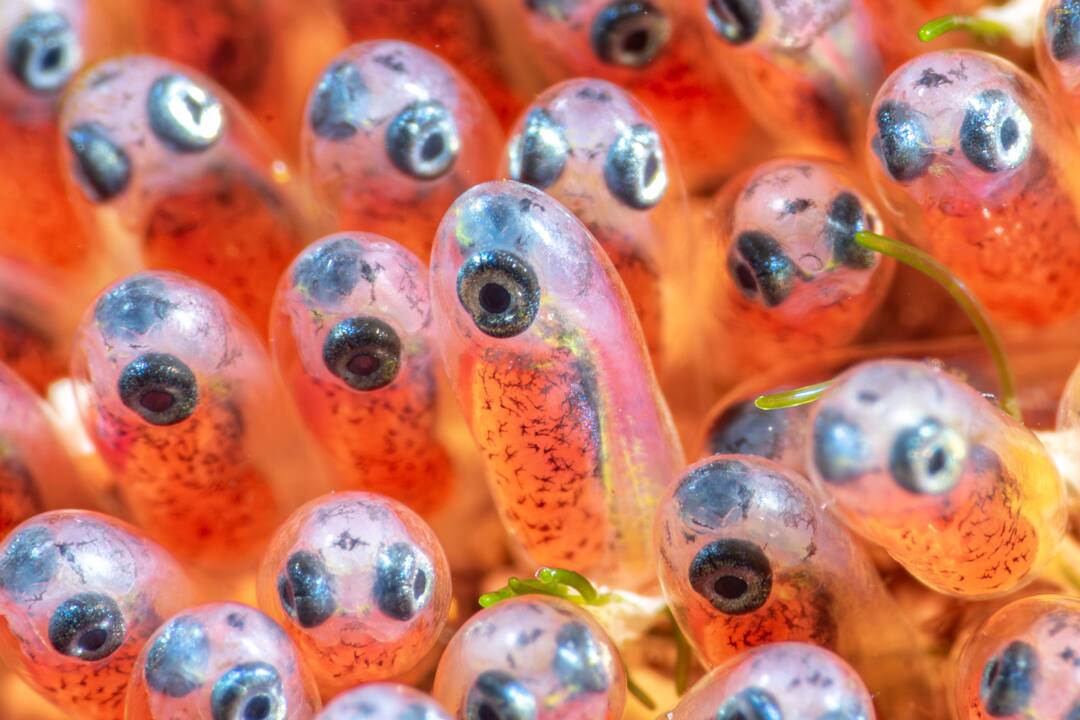

栄養袋は小さくなり黄色く見えていた体も透明になったので、卵カプセルの中は目と小さな栄養袋だけになってるように見えました。

栄養袋の大きさを27日と28日で比べて見ると倍くらい違いそうですね。 たぶん上記写真は同じ場所で撮影してる同じ卵の可能性が高いので比較がしやすいと思います。

ハッチアウト!

日没19時からエントリーして30分後の19時30分

産卵してから11日目にハッチアウトを確認する事が出来ました。

しかし、一番最初の稚魚が一気に出てくるタイミングは逃してしまって撮影出来たので、撮りはじめは卵が半分くらいになった頃でした。残念…

産まれたての稚魚は特にクマノミらしさを感じる事もない透明の魚って感じですね。

この光景を見る為に観察を続けていたので無事にハッチアウトに立ち合えてホッとしました。

写真はこんなもんしか撮れてないのでちょっとガッカリだけど、夏場はチャレンジ出来る機会も多いと思うので次回はもっと頑張ろう。

観察まとめ

観察した卵写真を並べてみるとたったの11日間なのに凄いスピードで成長していってるが良く分かります。

この成長過程のデータを増やして産卵から何日目なのか判別できるようになれば、産卵1日目を確認してない卵でも途中参加でハッチアウトまでの日数の予想を立てる事が出来るようになるんじゃないかな?

そうなってクマノミ卵のハッチアウト観察が効率よく出来るようになってくれたら嬉しいな~

つづく…

カメラ設定

ハッチアウトの撮影

このページを読んでる方はハッチアウト撮る時のカメラ設定にも興味がある人も多いと思うので、参考になるか分かりませんが自分の普段の設定をまとめておきます。

絞り/f

今回のハッチアウト撮った時の設定は「f16」でオススメはf11~f22くらいで、よく言う絞ってる設定。

自分は普段から絞って撮る事が多いのですが、ハッチアウト時は特にピントが合う確立を少しでも上げられるように意識して絞っています。

シャッタスピード/SS

卵から稚魚が出てくるスピードは凄く早くて、右から左からと予想してない場所からも産まれてくるので、そんな時の撮影で一番気にしないといけないのは「ブレないようにする事」これが鉄則。

自分がカメラを揺らしてしまう手ブレと、被写体が動いてしまう被写体ブレ。

これをなるべくブラさないようにするにはシャッタースピード/SSを早くするしかないので、お持ちのカメラのストロボ光が同調する最高の早さの1/200~1/250秒に設定しましょう。そうすれば出来る限りブレない写真が撮れるはず。

もし自分のカメラの同調スピードの最高が分からない人は「1/200」に設定しておけば問題ないと思います。

ISO感度

僕は上記の絞りとシャッタースピードの時はストロボ光をフル発光~80%くらいのパワーにして、最初はISO100に設定して撮れた写真を確認しながら暗かったら数字を上げていきます。

ISO800まで上げたらパワーの弱いストロボでもかなり明るいと思うので設定は100~800くらいの範囲で、ISO100→ISO200→ISO400→ISO800と明るさを見ながら徐々に上げていけばいいと思います。

オススメの設定

これです!

f16、SS1/200、ISO100

自分よりも写真が上手な人はこれよりもいろいろな設定を使うと思いますが、自分はハッチアウトを狙う時はカメラの設定はなるべく考えたくないのでこんな感じにしてます。

そして正直に言うとハッチアウト狙いじゃない普段の撮影でも、カメラが一眼レフでもコンデジのTG6でもストロボを使える時のカメラ設定はこんな感じになる事が多いです。

赤ライト

水中が暗い時は白いライト光は眩しすぎて生物のストレスになるのでなるべく赤ライトを利用しましょう。 そうした方が貴重な生体シーンの観察で失敗が少なくなるはずです。

ライトの照らし方

ライトの光無しではまわりの景色が見えないくらいの時間になってくるとライトの光に小さなゴカイ、稚魚、甲殻類などなど変な生物が集まってきてしまい写真にも写り込んできます。

それを防ぐ為にライトはなるべくカメラのレンズから離して下さい。 どれくらい?って思った方はカメラ持った時のシャッターレバーよりもライトの光る部分が後ろにくるように配置してみて下さい。

撮影の注意点!

ダイバーによる悪影響につづきます。

ダイバーによる悪影響を考える

ダイバーによる水中生物への悪影響なんて考えない方が楽しくダイビング出来ると思うのですが、海に潜ったり水中写真を撮ったりしてる自分を俯瞰で見てみると思う事が沢山あったので少し考えてみたくなりました。

卵の撮影

本当は生物撮影全般に関して書きたいのですが長くなりそうなので、今回はクマノミの卵撮影について考えてみました。

自分が観察していた卵は母クマノミのお腹から岩に産みつけられたばかりの1~11日の卵。

生物的に考えたらめちゃくちゃ弱い状態だと思う卵に水中ライトやらストロボやらで強い光をビシバシあてて撮影をしていますが、きっとこれは卵の中の子供にとって悪い影響はあっても良い影響はないでしょう。

そして小さい卵を撮影する時に使うマクロレンズ。 被写体となる卵とレンズの距離は3㎝くらいかな?めっちゃ近いです。少しカメラが動いただけでレンズで他の卵が潰れます。 自分が思うにマクロレンズ使ってる人で生物を潰した事がない人はいないでしょう…

こうやって少し書くだけでも水中生物を撮影する残酷さが伝わるかと思いますがこれが現実です。 でも僕はこれからも水中生物の撮影を続けるでしょう。

だから撮影する時は出来る限り集中して生物に配慮したいと思います。

自分の卵を食べる親

卵の世話をする魚や子育てをする鳥達の中にはストレス、栄養不足、子育ての経験不足などの理由から、自分が頑張って産んだ卵を食べてしまう事があるらしいです。

この話は聞いた事がある人多いと思うのですが、自分が気になるのは4月27日にまだハッチアウトにはまだ早いと思っていて別ポイントの卵が急に無くなっていた事。

実は今回観察した卵はサブで本当はここのが本命だったので、観察してた日数も多く撮影の為に滞在してた時間も多かったので、もしかした私が近くにいたストレスで親が嫌になって食べてしまったんじゃないかな?

予定日より早くハッチアウトしたと考えるよりも、親かもしくは他生物が卵を食べてしまった方がしっくりくるように思います。

もし他生物に食べられてしまったんなら仕方がないけど、もし自分が観察や撮影しすぎた事が原因のストレスで親が卵を食べてしまったんなら申し訳ない。生物観察が与える水中生物へのストレスも罪深いですね…

解決策は分からないけど出来る限り生物にストレス与えないようにしよう。

4月25日に見た最後の卵

この状態で2日後にハッチアウトはしないでしょ?

あとがき

ここまで読んでくれて有難う御座います。

思い立ってはじめてみた「クマノミの卵観察」は本命だった卵はハッチアウト前に無くなってしまったけど、同タイミングで産みつけられた別の卵観察が無事にゴールのハッチアウトまで辿り着く事が出来て良かったです。

今回の観察で定点観察のおもしろさや難しさ、人が水中生物を観察をする罪深さを自分の中で改めて考える事が出来ました。

こんな事が出来るのは海の近くに住んでるからこそ出来る事なので、羨ましと思われるかも知れないけどそれは許して(笑)

こんなシーンをガイド出来るようにこれからも精進していきたいと思います。

おわり